À l’automne 2024, notre équipe a accompagné plusieurs entreprises québécoises du secteur textile dans leur démarche de décarbonation. Spécialisées dans la filature et la production de textiles techniques ou conventionnels, celles-ci ont pu réaliser leur inventaire de gaz à effet de serre (GES) et élaborer leur plan d’action en vue d’atteindre leur cible de carboneutralité d’ici 2050. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de leur participation au Défi carboneutre du gouvernement du Canada (voir notre article à ce sujet), une initiative qui incite les entreprises à se doter de stratégies crédibles pour rendre leurs installations et leurs activités carboneutres d’ici 2050.

Nous dresserons, à travers ce retour d’expérience, le portrait type des émissions d’une entreprise textile au Québec. Nous identifierons les principaux postes d’émissions de leur chaîne de valeur ainsi que les pistes d’actions concrètes pour les réduire.

Mise en contexte : le secteur textile au Québec

De façon globale, le secteur industriel représente une part majeure des émissions de GES au Québec. En 2021, l’industrie était responsable de 32,3 % des émissions totales de GES provinciales. Afin de respecter la cible de réduction de 37,5 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2030, le Québec compte sur la poursuite de la réduction des émissions provenant de l’industrie.

Pour ce qui est du secteur du textile, 343 000 tonnes de textiles neufs sont consommées chaque année au Québec, soit près de 40 kg par habitant. Ce secteur représente un réel défi environnemental considérant que la quantité de textile jetée a doublé en 10 ans.

Avec cette compréhension du poids que représente le secteur textile, il est possible de zoomer sur les entreprises elles-mêmes et d’identifier précisément où se concentrent leurs émissions de GES.

Inventaire GES : où se situent les émissions dans une entreprise textile ?

Champs d’application (champs 1, 2 et 3 selon le GHG Protocol)

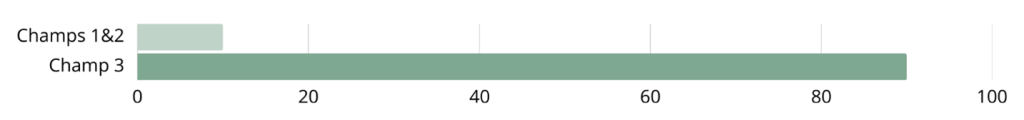

Dans les entreprises textiles que nous avons analysées, la majorité des émissions de gaz à effet de serre provient du champ 3, c’est-à-dire des activités situées avant et après la production directe. Autrement dit, ce sont surtout les étapes en amont, comme la fabrication et la transformation des matières premières, ainsi que celles en aval, liées au transport, à l’utilisation et à la fin de vie des produits, qui pèsent le plus lourd dans le bilan carbone (voir schéma ci-dessous). En effet, ces étapes sont particulièrement énergivores et contribuent fortement à l’empreinte environnementale globale du secteur textile.

Détail des catégories les plus émettrices

Les résultats des inventaires que nous avons menés convergent vers les mêmes constats structuraux :

Catégorie

Part observée*

1.1 Sources fixes / énergie sur site (champ 1).

Dans certains cas, représente une part significative (ex : ~ 25 %) du fait de l’utilisation de machines au gaz naturel notamment.

3.1 Achats de biens et services (essentiellement matières premières).

Très majoritaire : entre ~ 70 % et ~ 90 % des émissions totales.

3.1 Autres biens et services achetés (hors matières premières).

Produits chimiques, colorants, etc., contributions modestes mais présentes.

3.4 Transport en amont.

Non négligeable, variable entre ~ 4 % et ~ 15 % selon les entreprises.

* Chiffres observés dans les inventaires analysés, agrégés de façon confidentielle.

Ces données montrent bien que, pour ces entreprises textiles, la majorité des émissions GES se trouvent en amont de la chaine de valeur, principalement liées à la production des matières premières et notamment en raison de l’utilisation accrue de fibres synthétiques issues du pétrole comme le polyester et le nylon.

Identifier les principaux postes d’émissions permet désormais de passer à l’action et de déployer des solutions concrètes pour réduire l’empreinte carbone des entreprises textiles.

Plan d’action : comment réduire ces émissions ?

À partir des résultats de l’inventaire GES, le plan d’action est co‑développé avec l’entreprise afin de définir et mettre en œuvre des leviers adaptés à sa réalité et réellement efficaces. Plusieurs axes se distinguent comme particulièrement prometteurs, combinant impact potentiel et faisabilité dans le secteur textile.

L’écoconception constitue ici un levier majeur. En effet, l’intégration de critères GES dès la phase de développement des produits permet de réduire les émissions à la source et d’orienter les choix vers des solutions plus durables. Les entreprises peuvent ainsi privilégier des fibres à plus faible contenu carbone (par exemple biosourcées ou recyclées) tout en diminuant les déchets de production et en favorisant la recyclabilité de leurs produits.

Une collaboration accrue avec les fournisseurs est essentielle pour agir véritablement sur les émissions en amont. Cela passe par l’exigence de données GES détaillées pour les matières premières et produits chimiques, et par le soutien à des fournisseurs locaux ou utilisant des énergies bas‑carbone. Mobiliser les fournisseurs pour améliorer la traçabilité des émissions favorise des décisions plus éclairées et cohérentes avec les objectifs de décarbonation.

Le transport des matières premières représente une part non négligeable des émissions. Il est donc stratégique de travailler avec des transporteurs écoresponsables, en utilisant, par exemple, des outils comme le registre SmartWay pour identifier les prestataires les moins émetteurs. La planification et l’optimisation des flux logistiques permettent également de diminuer l’empreinte carbone.

L’optimisation des procédés industriels contribue à limiter les pertes et à réduire la consommation d’énergie. Sur site, il est recommandé d’améliorer l’efficacité énergétique des équipements (chaufferies, machines), de renforcer l’isolation et de mettre en place un contrôle thermique rigoureux. La réalisation d’audits énergétiques réguliers et la mise en œuvre des recommandations permettent de maximiser ces gains.

Si ces actions offrent de réelles opportunités de réduction, leur mise en œuvre comporte également des défis et des enseignements précieux à tirer pour orienter efficacement la stratégie de décarbonation.

Défis, enseignements et recommandations

Obstacles observés

La mise en œuvre des actions de décarbonation peut se heurter à plusieurs obstacles. La disponibilité des données constitue un défi majeur, car les fournisseurs ne fournissent pas toujours les informations sur les émissions liées à la production des matières premières ou des produits chimiques. Les coûts initiaux représentent également une contrainte, notamment lorsqu’il s’agit de substituer certaines fibres ou de moderniser les équipements. Enfin, des contraintes techniques ou de performance peuvent limiter certaines substitutions : certains matériaux synthétiques sont choisis pour leurs propriétés spécifiques, comme la résistance ou la légèreté, et les alternatives doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences.

Leçons retenues

La collaboration avec les fournisseurs s’avère un levier stratégique essentiel pour maîtriser les émissions tout au long de la chaîne de valeur. Impliquer les fournisseurs et obtenir des données GES fiables permet ainsi de cibler les actions les plus efficaces.

De plus, un suivi rigoureux et une gouvernance claire sont essentiels pour garantir l’efficacité des efforts de décarbonation. La définition de cibles intermédiaires (par exemple 2030 et 2040), combinée à des systèmes de suivi et de vérification et à la désignation de responsables dédiés, permet d’assurer la crédibilité et la continuité de la trajectoire vers la carboneutralité 2050.

Conclusion

Les inventaires réalisés auprès des entreprises textiles québécoises confirment bien que, pour ce secteur, l’essentiel des émissions GES réside dans l’amont : achats de biens et services (notamment matières premières) et transport en amont dominent largement l’empreinte carbone. Pour atteindre une carboneutralité en 2050, des plans d’action bien ciblés sont indispensables : écoconception, efficacité énergétique, optimisation logistique, gouvernance et exigence fournisseurs.

Dans cette perspective, des initiatives émergent pour soutenir la transformation du secteur, notamment le Lab textiles lancé par le CERIEC de l’ÉTS au sein de l’Écosystème de laboratoires en économie circulaire (ELEC). Ce dispositif, fondé sur la cocréation et l’expérimentation de solutions concrètes, vise à accroître la circularité de la filière québécoise des textiles et à accélérer la transition vers des modèles durables et bas carbone.

Agir maintenant sur ces hotspots permettra non seulement de réduire les émissions significatives, mais également de positionner l’entreprise textile comme acteur proactif de la transition climatique. Le défi est de taille mais les marges de manœuvre sont réelles.